ビットコインは2009年の誕生以来、乱高下を繰り返し成長を遂げ、世界の金融・社会に大きな影響を与えてきました。

本稿では2009年から2025年4月までのビットコイン価格の歴史的推移と、その背景要因、そしてそれに伴う社会的影響について詳しくまとめます。

主要な価格の節目や要因(マウント、半減期など)を振り返り、ビットコインの金融システムや国家政策への影響、犯罪への利用と規制の変遷、国家・企業による採用、人々の投資マインドやWeb3/DeFi文化への波及効果を検証します。

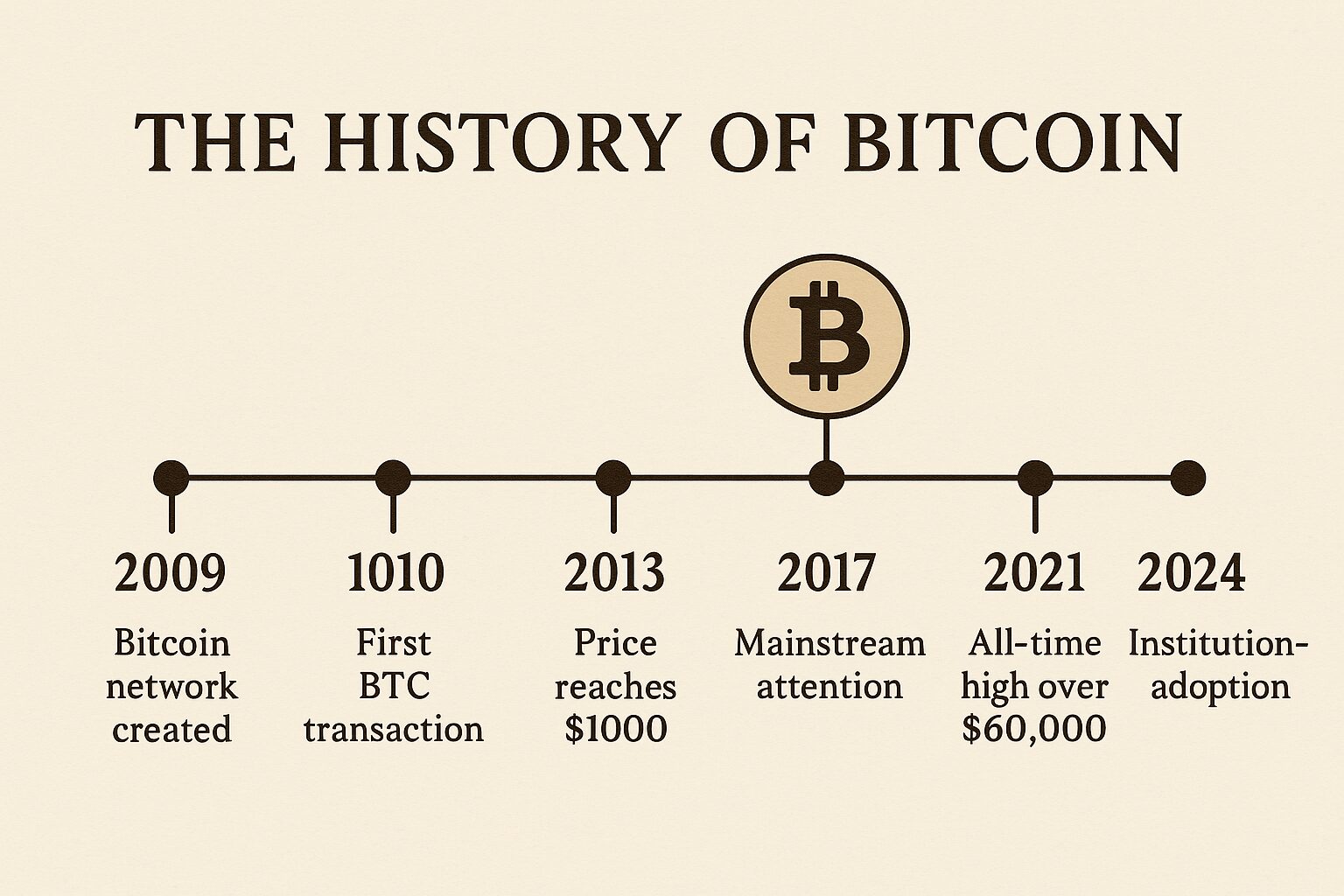

ビットコインの価格推移(2009〜2025年)

- 2010年5月:ビットコインに初めて市場価値が付いた象徴的な出来事が起こります。

フロリダのプログラマーが1万BTCと引き換えに2枚のピザを入手(通称「ビットコイン・ピザ事件」)しました。このとき1BTCあたり約0.004ドル程度の価値で、1万BTCは約41ドル相当でした。

同年7月には最初期の取引所「Mt. Gox(マウントゴックス)」が開設され、BTC価格は0.05〜0.1ドル台で推移します。 - 2011年:ビットコインが広く知られ始め、初の価格バブルが起こりました。

2月に1BTC=1ドルを突破すると投機が過熱し、6月には一時30ドル台まで急騰しました。しかしその直後に大規模な調整が発生し、価格は2011年末までに2ドル台まで暴落します。

原因としてはMt. Goxが当時主要な取引所でしたが2011年6月にハッキング被害を受けたことや、流動性の低さゆえのボラティリティの高さが挙げられます。

また、この頃匿名の闇市場「シルクロード」でビットコインが違法薬物売買の決済に使われ始めたことも報じられ、当局から警戒され始めました(後述)。 - 2012年:価格は2〜7ドル程度の低迷期が続きましたが、11月には最初のビットコインの「半減期」が訪れます。半減期とはマイニング報酬が半分になるイベントで、この50BTCから25BTCに減少しました。

新規供給の減少により希少性が高まるとの期待感から、半減期前後には相場もやや上昇傾向を見せ、2012年末には価格が10ドル台後半まで回復しました。

初のバブルと崩壊(2013〜2014年)

- 2013年前半:急騰と調整 – ビットコインは2013年に入り本格的な価格上昇局面を迎えます。4月10日には史上初めて1BTC=200ドルを突破。取引所Mt. Goxで4月中旬に最高約266ドルに達しました。しかし短期間での急騰の反動と、取引所のサーバ障害・DDoS攻撃による混乱が重なり、4月後半には50ドル台。この乱高下により、ビットコインの極端なボラティリティが広く認識され始めました(ビットコインは日中6〜7%変動も珍しくない)。

- 2013年後半:初の1000ドル突破 – その後相場は持ち直し、ビットコインは徐々に一般メディアでも注目を集めます。10月にはアメリカでシルクロード(Silk Road)闇市場がFBIによって閉鎖され、創設者ロス・ウルブリヒトが逮捕されました。11月にはアメリカ上院でビットコインに関する公聴会が開かれ、規制当局者が肯定的な見解を示したことも追い風となって投資熱が再燃します。その結果、2013年11月末〜12月初めにかけてBTC価格は初の1,000ドル台に到達しました。約4年前には無価値同然だったビットコインが、ついに1BTC=$1,000超という大台に乗ったのです。

- 2014年前半:マウントゴックス事件と暴落 – 最大の引き金となったのが「マウントゴックス事件」です。世界最大だった取引所Mt. Gox(東京拠点)が、破綻を公表しました。発表によれば、ハッキングにより約85万BTC(当時の価値で約4億7,300万ドル相当)が消失し、取引停止に追い込まれたのです。このニュースを受け、BTC価格は2014年2月初旬に約800ドルだった水準から2月末には450ドル前後まで急落(約40%下落)し、さらにその後も低迷しました。2014年4月時点で1BTC=$500未満となり、2013年末のピークから80%以上の暴落となりました。マウントゴックス事件は「ビットコイン史上最大の事件」として投資家の信頼を大きく損ね、暗号資産全体のイメージ悪化を招きました。この結果、2014年を通じて弱気相場(いわゆる「クリプト冬」)が続き、2015年1月には価格がついに200ドル台前半まで沈みました。

回復と第二の半減期(2015〜2016年)

- 2015年:長期の低迷を経て、徐々に市場は立ち直り始めます。各国でビットコインやブロックチェーン技術への関心が高まり、一部の規制整備も進みました。例えばニューヨーク州では2015年6月にBitLicense規制が導入され、交換業者に対するライセンス制が開始されています。またマウントゴックス破綻を受け、日本でも利用者保護の検討が始まりました。技術面ではビットコインの基盤技術であるブロックチェーンが金融機関で試験利用されるなど、「ビットコインは怪しいデジタル通貨」という見方から「ブロックチェーン技術は有望だがビットコイン変化が見られた時期です。価格面では2015年初に200ドル前後だったBTC価格がゆるやかに上昇に転じ、年末には400ドル台まで回復しました。

- 2016年:回復基調が強まり、年初約$430だった価格は年末には$900近辺に達しました。特に7月には2度目の半減期(ブロック報酬が25BTCから12.5BTCへ)が到来し、供給減少を見越し前の6月下旬に一時$780台だった価格は、半減期通過後もしばらく堅調に推移します。またこの年は、日本が改正資金決済法を成立させビットコインを「決済手段」として合法化(2017年施行)するなど、規制面でも前向きな動きがありました。こうした環境改善と2年間の弱気相場で売り圧力が減ったことから、過去最高値($1,000超)に迫る水準まで値を戻しました。

史上初の大ブーム(2017年)

- 2017年前半:最高値更新とメディア注目 – 2017年になるとビットコイン相場は史上初めての大規模なブル(強気)相場に突入します。1月に$1,000の節目を突破すると、その後は驚異的なスピードで上昇を続けました。主要因の一つは、イーサリアムを利用したICO(新規仮想通貨公開)ブームによる暗号資産市場全体の過熱です。投資対象として暗号資産が世界中の個人投資家に広まり、多額のマネーが流入しました。また日本や韓国などで個人投資家による取引が急増。2017年5月頃にはBTCが初めて$2,000を超え、6月には$3,000台に乗せました。メディアも連日ビットコインの話題を報じ、人々の関心が一気に高まりました。

秋以降、熱狂は一段とヒートアップします。10月には$5,000を突破、11月には$10,000の大台も瞬く間に突破しました。2017年12月中旬、ついにBTC価格は史上初の$20,000に到達しました。これは年初来で約20倍という前例のない上昇率です。市場時価総額も一時3,000億ドル(約33兆円)を超え、ビットコインは「史上最高の投資対象」と熱狂されました。

- 2017年末〜2018年初:2017年末のピーク時、ビットコインは過去10年で他のどの資産よりも突出したリターンを記録しました。2010年7月から2019年末までで見ると、ビットコインは9,000,000%を超える上昇率となり(価格は約$0.08から$7,200超へ上昇)、同期間の他資産を圧倒的に凌駕する**「この10年で最も成功した資産」となりました。しかし、この驚異的なリターンの裏には急激な変動リスクが伴っています。実際、2017年までの10年間のうち7年はビットコインが主要資産中最も高い年間リターンを記録しましたが、残り3年では全資産中最悪のリターン**(次に悪い資産をさらに40〜60%も下回る惨敗)を喫しており、年によって明暗が極端に分かれました。こうした**「ハイリスク・ハイリターン」**の特性がビットコインの投資としての難しさでもあります。

暗号資産の冬(2018〜2019年)

- 2018年:バブル崩壊と長期低迷 – 2017年末に頂点をつけたビットコイン相場は、2018年に入ると急落に転じました。2018年1月上旬には$17,000前後だった価格が2月初めに$6,000台まで下落し、その後も反発は弱く一年を通じて下落基調が続きます。12月には一時$3,200台を記録しました。この「暗号資産の冬」と呼ばれバブルの崩壊(詐欺的なプロジェクト乱立への規制強化)、各国規制当局からの締め付け(例:米SECによる未登録証券ICO摘発)の影響などがあります。また2018年1月には日本の取引所Coincheckで巨額のハッキング事件(NEM流出)が起きるなどネガティブ材料が相次ぎ、「ビットコインは終わった」といった悲観論も出始め、多くの個人投資家が撤退や損失を抱えることになりました。

- 2019年:部分的な回復と停滞 – 2019年に入ると、底値圏だったビットコインは徐々に回復し始めます。4月頃から上昇が顕著となり、6月には一時$13,000台まで反発しました。背景には独自仮想通貨「Libra(現Diem)」への期待があり、「仮想通貨が金融革命を起こす」と再び注目されたためです。しかしLibraは各国規制当局の強い反発に遭い実現が不透明になると、ビットコイン相場も伸び悩みます。2019年後半は米中貿易戦争などの影響によりリスク資産全般が低調となり、BTC価格は年末には$7,000前後に落ち着きました。この時点でも2018年末比では倍以上になっているものの、最高値の$20,000から見れば大きく下回った水準です。長期投資の観点では、2010年から2019年まででビットコインは累計9,000,000%以上の上昇(10年間で90万倍以上)となり、「過去10年で最高の投資リターン」だったと評価されましたが、一方でこの年までに度重なるスキャンダル(ハッキング・詐欺)や暴落を経験したことで、規制当局や伝統的金融機関は依然として慎重な姿勢を崩しませんでした。

パンデミックと機関投資家の参入(2020年)

- 2020年前半:コロナ・ショックと急落 – 2020年は新型コロナウイルスの世界的流行で幕を開け、3月には株式市場が歴史的暴落に見舞われました。ビットコインも例外ではなく、3月12日には一日で50%以上急落して一時$4,000台前半まで下落しました(いわゆる「コロナ・ショック」)。この局面では金など安全資産も売られたため、「ビットコインは有事の避難先にならないのか」との議論も起きました。しかし、この流動性危機を経た後、各国中央銀行・政府がかつてない金融緩和と財政出動を行ったことが転機となります。市場に溢れた資金はやがてリスク資産へ向かい、低金利環境でのインフレヘッジとしてビットコインが再評価され2020年後半、機関投資家・企業の大量購入と強気相場– 5月にはビットコイン3度目の半減期(報酬12.5BTC→6.25BTC)が無事通過し、市場には将来的な希少性への期待感が広がりました。さらに著名な機関投資家の参入が相次ぎます。米著名ヘッジファンドマネージャーのポール・チューダー・ジョーンズ氏が5月に「ビットコインはインフレに対するヘッジになる」として購入を公表。8月には米上場企業MicroStrategy社が現金準備の一部である2.5億ドルで21,454BTCを購入し、同社は「ビットコインを主要準備資産とする」と発表しました。CEOのマイケル・セイラー氏は「ビットコインは長期的な価値の保存手段であり、現金より将来性がある」と述べ、米上場企業として初めてビットコインを財務戦略に組み込んだのです。この「MicroStrategy効果」を皮切りに、Square社(現Block社)やMassMutual保険なども資産としてBTCを購入。10月にはオンライン決済大手PayPalがビットコイン売買サービスを開始し、ユーザーが直接BTCを取得できるようにしました。こうした流れの中、ビットコイン価格は急騰し始め、2020年末までに過去最高値の$20,000を突破します。12月16日に2017年の高値を抜いた後も上昇は続き、2020年と、1年間で約4倍になる驚異的な上昇率でこの年を終えました。

主流化と急騰(2021年)

- 2021年初:$30kから$60k台へ、テスラ社の衝撃 – 2021年はビットコインが真のメインストリームに躍り出た年でした。1月には時価総額が初めて$5,000億(約50兆円)を超え、金融界からも無視できない存在となります。そして2月に入ると歴史的なニュースが飛び込みました。電気自動車大手テスラ社が「15億ドル相当のビットコインを購入し、今後テスラ車の支払い手段として受け入れる」と発表したのです。この発表はSECへの届け出で明らかになり、市場に大きな衝撃を与えました。世界有数の時価総額を持つテスラの参入で、ビットコインは企業財務としても真剣に検討される段階に来たと受け止められ、テスラ発表直後にBTC価格は約20%急騰し一時$47,000を超えました。イーロン・マスクCEOは以前から仮想通貨支持を公言していましたが、その「世界一裕福な人物」が実際に自社資金で巨額購入したインパクトは大きく、「他の企業も追随する」との思惑も相まって市場は熱狂します。事実、このニュース以降マイクロストラテジー社は追加購入を重ね、資産運用世界最大手ブラックロック社も「ビットコイン投資に前向き」とコメントするなど、機関投資家からの資金流入が加速しました。

- 2021年春:上場や政策の追い風 – 4月には暗号資産交換所大手CoinbaseがNASDAQに上場し(暗号資産企業初の大型IPO)、ビットコインの存在感は一段と高まりました。この前後に史上最高値となる約$64,800(日本円で約700万円)を記録しています。また国家単位の動きとして、エルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領がビットコインを法定通貨に採用する意向を表明(6月)、同国議会で可決されました(施行は9月、詳細は後述)。一方で5月以降、市場には試練も訪れます。イーロン・マスク氏が「ビットコインの電力消費(環境負荷)は懸念」と発言しテスラでのBTC決済受け入れを一時停止したこと、さらに中国政府が5月〜6月にビットコイン採掘(マイニング)や銀行の暗号資産取引関与を厳禁する措置を相次いで打ち出したことなどから、5月中旬以降ビットコインは急落しました。4月のピークから2021年7月には一時$29,000台まで下落し、半値以下になる調整局面となります。

- 2021年後半:再上昇と史上最高値の更新 – 夏以降、中国発の悪材料を織り込み切ると相場は再び上向きます。9月7日、エルサルバドルが世界で初めてビットコインを正式な法定通貨として施行しました。当日は期待と不安が交錯し、ビットコイン価格は一時乱高下しましたが、全体としては上昇トレンドが続きます。10月には米国で初のビットコイン先物ETF(上場投資信託)が承認・上場し、機関投資家が従来以上に参入しやすくなったことが好感されました。これを受けて10月20日に当時の史上最高値$66,900を記録。さらに11月には$69,000前後まで上値を伸ばし、円建てでは800万円を超える値を付けました。これが2021年サイクルのピークとなりました。年末にかけてはインフレ高進による米連邦準備制度理事会(FRB)の金融引き締め観測などから約$46,000(約530万円)前後となっています。それでも前年末比+60%以上の上昇で、この年もビットコインは主要資産の中で際立ったリターンを示しました。一方、年間を通じた変動幅(ボラティリティ)は非常に大きく、4月から7月にかけて価格が半減し、7月から11月で再倍増するという乱高下は投資対象としてのリスクも改めて印象付けました。

調整と危機(2022年)

- 2022年前半:弱気転換– 2022年は一転して厳しい年となりました。ビットコインは1月に$40,000台から下落を始め、5月上旬には$30,000を割り込みます。さらに5月中旬、暗号資産市場に大きな衝撃が走りました。アルゴリズム型ステーブルコイン「TerraUSD(UST)」と関連トークンLUNAの崩壊です。USTのドルペッグ(連動)が維持できなくなり大暴落すると、関連プロジェクトへの投資が破綻し、暗号資産市場から短期間に数十億ドル規模の資金が蒸発しました。ビットコインも連鎖的な投げ売りにさらされ、6月中旬には約$17,600まで下落します。これは2020年末以来の低水準で、1年間で約75%下落した計算です。

- 2022年後半:FTX破綻と市場萎縮 – 初夏にかけての大暴落の後、市場は低迷しつつも小康状態を保ちます。7月には米大手暗号資産ヘッジファンドThree Arrows Capital(3AC)が破産し、貸付会社CelsiusやVoyager Digitalも経営破綻するなど「クリプト企業の連鎖倒産」が表面化しました。これらはTerraショックの二次被害とも言えるもので、市場参加者の信頼は大きく損なわれました。それでも秋口にはBTC価格は$20k前後まで持ち直していましたが、11月に再び大事件が発生します。世界有数の取引所だったFTXが経営破綻し、巨額の顧客資産流用疑惑が発覚したのです。このニュースは暗号資産市場に深刻な信用不安をもたらし、ビットコイン価格は再度急落、11月下旬には約$15,500まで下落しました。時を同じくして米連邦当局が業界大手バイナンスへの捜査に動いているとの報道もあり、退潮ムードが強まりました。こうして2022年末のBTC価格は約$16,500前後と、年初の約1/3にまで縮小しました。市場時価総額も5,000億ドル以下に落ち込み、再び「ビットコインは終わったのか」との声も聞かれます。しかしビットコインはこのような極端な弱気相場を過去にも経験しており(2014年・2018年)、信奉者たちは依然としてHODL(ホールド)を続け、「これは次の上昇サイクルへの試練」と捉える向きもありました。

回復とETFへの期待(2023年)

- 2023年前半:回復基調と金融不安への耐性 – 2023年に入ると、ビットコイン市場は驚くべき回復力を見せ始めます。年初に$16k台だった価格は1月末には$23,000を超え、3月には一時$28,000台に達しました。この急回復の背景には、2022年に売り込まれた分の自律反発に加え、米国での銀行破綻による金融不安が挙げられます。3月にシリコンバレーバンク(SVB)やシグネチャー銀行が相次いで経営破綻すると、市場は一時大混乱に陥りましたが、その際にビットコインが「銀行システムから独立した資産」として注目され、一時的に買われる場面がありました。実際、SVB破綻直後の3月中旬にBTC価格は約$20,000から$27,000近くへ急騰しています。この動きは、ビットコインが伝統的金融システムの不安時に買われる「デジタルゴールド」的な側面も持ち始めた可能性を示唆しました。ただしその後は米当局(FDICやFRB)が銀行救済策を打ち出したため、一時的な避難需要は落ち着いています。

- 2023年中盤:規制圧力とブラックロックETF申請 – 2023年春から夏にかけて、米証券取引委員会(SEC)は暗号資産取引所バイナンスやコインベースに対する提訴を行い、アルトコインの多くを「未登録証券」と指摘するなど、規制強化を進めました。このためアルトコイン市場は苦戦しましたが、ビットコインは相対的に「証券ではなくコモディティ(商品)扱い」と見なされていることもあり、資金の逃避先として底堅さを見せます。さらに2023年6月にはブラックロックをはじめ複数の大手資産運用会社が米国でビットコインの現物ETF(上場投資信託)の申請を行ったことが報じられました。ブラックロックのラリー・フィンクCEOはかつてビットコインに懐疑的でしたが、近年は「ビットコインはデジタルゴールドになり得る」と前向きに言及するようになっており、同社のETF申請ニュースは市場に強い安心感を与えました。この期待感からビットコイン価格は6月中に$30k台を回復します。その後も規制面の不透明さが残る中で投資マネーは徐々にビットコインに集中し、2023年後半には$35,000〜$45,000レンジへと上昇しました。年末時点では約$45,000前後となり、1年間で約3倍近くに回復したことになります。主要株価指数(S&P500など)が同期間に10〜20%程度の上昇だったのに比べ、ビットコインは再び突出したリターンを示し、2023年Q1のリターン+72%で「四半期ベースで最も好調な資産」**との評価も受けました【5†L9-L17】。

新たな高値と現在(2024〜2025年4月)

- 2024年前半:現物ETF承認と半減期 – 2024年に入ると、ビットコイン市場には二つの大きなイベントが待ち構えていました。一つは米国における現物ビットコインETFの承認、もう一つは4度目の半減期です。まずETFについては、2024年1月10日、米SECがブラックロックやフィデリティなど計11社によるビットコイン現物ETF申請を一斉に承認するという歴史的決定が下されました。申請から実に10年越しの悲願が達成され、市場には大きな歓迎ムードが広がります。ビットコインETFは個人・機関投資家がビットコインそのものを保有せずに価格エクスポージャーを得られる画期的な金融商品であり、承認直後から数十億ドル規模の資金流入が見込まれると報じられました。実際、承認発表時のBTC価格は約$47,000で、それまでの数ヶ月で70%以上上昇していましたが、その後もETF開始に向けて強含みで推移しました。次に2024年4月中旬にはビットコインの4回目のブロック報酬半減期が予定通り実施され、マイニング報酬は6.25BTCから3.125BTCへ減少しました。過去のサイクルでは半減期の1年前後から強気相場に転じる傾向があり、今回も期待感が相場を支えました。半減期通過直後には一時「セルザニュース(噂で買って事実で売る)」的な調整もありましたが、長期的な需給改善見通しから押し目では買いが入りました。

- 2024年後半:史上最高値$100,000突破 – 2024年後半はビットコインにとってさらなる飛躍の時期となりました。米国大統領選で共和党のドナルド・トランプ候補が勝利(11月)すると、「ワシントンの規制姿勢が暗号資産に好意的になる」との期待が広がり、新規資金流入が加速します。また米国で始まった複数のビットコインETFは順調に資金を集め、ETF経由の需要が価格を押し上げました。こうした追い風を受け、2024年末の12月にはビットコイン価格がついに$100,000の大台を突破します。これはビットコイン創設から15年で初めて1BTCが10万ドル(約1,300万円)以上の価値を持ったことを意味し、世界中で大きく報じられました。特に2024年12月5日頃に$100,000を超えた際には、懐疑的だった向きからも「ビットコインがついに成熟の域に達した」と評価されるほどの里程標となりました。

- 2025年前半:史上最高値と調整 – ビットコインの勢いは年明けまで続き、2025年1月には過去最高値となる約$109,000前後まで上昇しました。ちょうどこの頃、アメリカではトランプ大統領(第47代)の就任式が行われ、彼の暗号資産政策への期待感が相場を後押ししたとも言われます。しかし、短期的な過熱感もありその後は調整局面に入りました。利益確定売りや米経済のリセッション懸念なども重なり、2025年3月末時点でビットコインは約$82,000前後まで下げています。これは最高値から25%以上の下落ですが、それでも1年前(2024年3月)時点の$28,000前後から見れば約3倍の水準であり、依然として大きな上昇トレンドの範囲内です。2025年4月現在、1BTCは約800万円〜900万円で取引されており、ビットコイン全体の時価総額は約1.5兆ドル(200兆円規模)と、もはや一国の通貨や一部の伝統的資産クラスに匹敵する存在となりました。

他資産との比較:成長率と相関性

ビットコインの長期成長率は他の資産を圧倒しています。創設当初は無価値だったものが、2020年代半ばには1BTCが数万ドル規模になったことで、累計リターンは億%(100万倍以上)という桁違いの数字になります。例えば2009年から2025年までの上昇率は1億6千万%超(+166,765,000%)に達するとの分析もあります。Bloombergの試算では2010年中頃から2019年末までで約9,000,000%(9万倍)上昇したとされ、過去十数年の投資対象としてビットコインは「他のどの金融資産よりも優れたリターンを生んだ」ことは間違いありません。一方で、その変動の激しさ(ボラティリティ)も際立っています。株式や金と比べても値動きは数桁 …際立っています。株式や金と比べても値動きは数桁大きく、年間ボラティリティはS&P500の数倍以上に達します。相関性の面では、当初ビットコインは他資産と無関係に動くと見られていましたが、近年は株式市場との連動性が高まる局面も見られました。実際、2020年以降には米国株との相関係数が一時0.6以上(60%超)に達したとの分析もあり【、「デジタルゴールド」と称される一方でリスク資産的な側面も帯びています。しかし長期的視点では依然として相関は限定的との指摘もあります。例えば主要株価指数S&P500との相関は約0.19(19%)程度に留まり、他資産との低い相関がポートフォリオ分散に寄与する可能性も示されています。総じて、ビットコインは極めて高い成長性と同時に高い変動リスクを持ち、短期的には乱高下を伴いながらも長期では卓越したリターンを生み出してきました。

ビットコインの社会的影響

金融システム・国家政策・通貨制度への影響

ビットコイン誕生の背景には2008年の金融危機への反省があり、「中央集権的な銀行システムを介さない電子通貨」という思想がありました。そのため当初は従来の金融システムに対する挑戦者と見做され、各国中央銀行や政府は懐疑的・警戒的な態度を取っていました。例えば中国は早くから規制を強化し、2013年には銀行のビットコイン取引関与を禁止、2017年にはICOと取引所閉鎖、2021年には暗号資産マイニングも含め全面禁止と段階的に締め付けています。一方、米国や日本、欧州などは徐々に受け入れつつ規制の枠組みを整備する方向へ進みました。日本は2017年に改正資金決済法を施行してビットコインを決済手段として認め、暗号資産交換業者の登録制を導入。米国では商品先物取引委員会(CFTC)がビットコインをコモディティ(商品)と認定し、証券取引委員会(SEC)も2019年頃からビットコインETFの是非を検討するなど、市場育成と投資家保護の両面から議論が進みました。

各国中央銀行は、ビットコインをはじめとする暗号資産の隆盛に刺激を受けて中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究開発を加速させました。中国は世界に先駆けてデジタル人民元の実証実験を行い、欧州中央銀行(ECB)もデジタルユーロ構想を推進、その他多くの国でCBDCプロジェクトが進行中です。これはビットコインがもたらした「通貨のデジタル化」という流れに対し、各国が自国通貨のデジタル版で応答しようとしている動きと言えます。つまりビットコインは各国の通貨制度にも間接的に影響を与え、金融当局は暗号資産を無視できなくなりました。

もっとも、ビットコインが法定通貨に取って代わるには依然課題があります。価格変動の大きさから、日常の価値基準や交換手段としては安定性に欠け、通貨の三機能(価値貯蔵・交換手段・会計単位)のうち「交換手段」としてはまだ十分機能していないとの指摘もあります。事実、2025年現在でもビットコイン決済を常用する国民は限定的で、大半の国では法定通貨(フィアット)が支払いの主体です。しかしビットコインは「インフレヘッジ」「価値の保存手段」として一定の地位を築きつつあり、民間部門ではデジタル資産の一つのアセットクラス(資産クラス)として組み入れる動きが広がっています。2024年には米国で現物ビットコインETFが承認され、「ビットコインの機関投資家による本格的採用」という意味で金融史の画期と評価されました。このように、ビットコインは既存の金融システムに衝撃を与えつつも徐々に統合され、各国の金融政策・規制に新たな課題を突きつけています。

犯罪利用と規制の変遷

ビットコインはその匿名性(※厳密には疑似匿名)ゆえに犯罪利用にも使われてきた歴史があります。初期の象徴例が闇市サイト「シルクロード」で、2011〜2013年にかけて麻薬や武器の売買決済にビットコインが使用されていました。シルクロードは2013年にFBIにより閉鎖され、押収されたビットコイン(約17万BTC)はその後競売にかけられています。当局はこの摘発で「ビットコイン自体は違法ではない」と明言しましたが、以降もダークウェブ上の違法取引やランサムウェア(身代金要求型ウイルス)によるビットコイン受け取りなどが社会問題化しました。また、2014年のマウントゴックス事件に象徴されるように、取引所ハッキングや経営破綻による巨額損失も相次ぎました。2011年以降にハッカーによって盗まれたビットコインは合計98万BTC以上(2017年時点で時価60億ドル超)に上るとされ、その約3分の2はMt.Goxから盗まれたものでした。2017年以降も詐欺的ICOや巨額ハッキング、2022年のFTX取引所の崩壊など、暗号資産業界の不祥事が続き、市場参加者の信頼を揺るがしました。

こうした犯罪悪用や投資家被害に対処するため、各国は徐々に暗号資産に対する規制を強化してきました。米国では2013年にFinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)が暗号資産交換業者にAML/KYC(マネロン対策・顧客確認)を義務付けるガイドラインを発表し、以降取引所は銀行並みの本人確認を行うようになりました。日本でも2017年施行の改正資金決済法で交換業者の登録制と利用者本人確認を義務化し、犯罪利用抑止に努めています。欧州連合(EU)は2023年4月に包括的な暗号資産規制枠組み「MiCA法」を採択し、市場健全化と消費者保護を図っています。また国際的にはFATFが2019年に「トラベルルール」を暗号資産にも拡大適用する方針を打ち出し、大口送金時の送信者・受信者情報の交換を義務付けました。これらの規制整備により、かつて無法地帯だった暗号資産取引も徐々に透明性が向上し、違法資金の追跡も可能になりつつあります。実際、近年ではFBIが身代金目的で送金されたビットコインを押収・返還するケース(2021年パイプライン企業へのランサム事件など)も現れ、ビットコインのブロックチェーン上の取引履歴が捜査に活用されています。もっとも、犯人側もモネロなどプライバシー重視型コインへの移行やミキシングサービスの悪用など対抗手段を取っており、当局と違法利用者のいたちごっこが続いています。それでも、当初は野放し同然だった暗号資産市場が徐々に法の枠内に取り込まれつつあることは確かであり、主要国政府は「暗号資産を全面禁止するより適切に監督する」方向へシフトしています。この流れは悪質なプレーヤーの排除と健全な市場発展に寄与すると期待されています。

国家による採用(エルサルバドル等)

国家レベルでビットコインを法定通貨として採用した例も現れました。その先駆けとなったのが中米エルサルバドルです。同国は2021年6月にビットコイン法を可決し、9月7日付でビットコインを米ドルと並ぶ法定通貨に制定しました。これは世界初の試みであり、国際社会から大きな注目を集めました。ブケレ大統領は、自国の約70%の住民が銀行口座を持たない現状を踏まえ、ビットコインで金融包摂を促進し、米ドル依存から脱却する狙いがあると説明しました。しかし、IMF(国際通貨基金)や世界銀行は「金融の安定性や消費者保護に重大なリスクをもたらす」と懸念を表明し、エルサルバドルに対しビットコイン法の廃止を勧告しています。国内でも価格変動の大きさから受け入れは容易ではなく、政府が提供した公式ウォレット「Chivo」を通じた$30相当のビットコイン配布など奨励策を講じましたが、商店や市民の利用は当初限定的でした。それでもブケレ政権は市場が低迷した2022年にもビットコインを買い増すなど強気の姿勢を崩さず、国家備蓄として2,000BTC以上を保有しました。

その後、エルサルバドルは経済立て直しのためIMFと融資交渉を行い、2024年12月にIMFから14億ドルの融資を受ける代わりにビットコイン法を修正することで合意しました。具体的には、従来ビットコイン法で「すべての商店はビットコインを受け入れる義務がある」と定めていた部分を改め、「民間部門でのビットコイン受け入れは任意」とする法改正を2025年1月に可決しました。これは事実上、ビットコインを法定通貨から降格させたとの見方もありますが、政府与党は「ビットコインの法定通貨としての地位は維持しつつ、実務面の柔軟性を高めるため」と説明しています。このようにエルサルバドルは試行錯誤を経ていますが、国家がビットコインを自国経済に取り入れる実験は世界初のケースとして貴重なデータとなりました。

エルサルバドルに続き、アフリカの中央アフリカ共和国(CAR)も2022年4月にビットコインを法定通貨に採用すると発表しました。CARはアフリカで初、世界で2番目のケースとして話題になりました。しかし同国では法案成立の過程が不透明で、中央銀行(CEMAC)が難色を示したこともあり、施行は事実上凍結されてしまいました。このように、国家レベルでの採用例は現在のところエルサルバドル以外には進んでいません。一方で、各国政府の反応はさまざまです。例えばインドやトルコなど一部新興国では暗号資産取引を厳しく制限・課税する方針を示しています。一方でスイスの一部地方自治体(ツーク州など)が税金支払いにビットコインを容認したり、米国のいくつかの州が暗号資産フレンドリーな法律を制定したりする動きもあります。ウクライナやベラルーシは戦争・政情不安の中で寄付や資金逃避にビットコインが用いられるケースがあり、政府も受容姿勢を見せました。総じて、ビットコインは国家の通貨制度そのものを揺るがす存在とまでは言えないものの、各国が自国の金融政策・規制方針を再考する契機を作り、「暗号資産と共存するのか排斥するのか」という選択を迫る存在となっています。

企業・金融機関による導入

ビットコインの普及は企業や金融機関の態度変化にも明確に表れています。初期には一部の先進的企業が宣伝目的でビットコイン決済を受け入れる程度でした(例:米国オンライン小売のオーバーストック社は2014年からBTC決済導入)。しかし2020年以降、状況は一変します。上場企業が財務資産としてビットコインを大量購入する事例が相次いだのです。先述したMicroStrategy社は2020年8月以降継続的にビットコインを買い増し、2025年までに合計約15万BTC以上を保有する最大の企業保有者となりました。テスラ社も2021年初に15億ドル相当を購入し話題となりました(その後一部売却し保有は約1万BTC規模)。これらの大胆な戦略は「企業の資産ポートフォリオにビットコインを組み入れる」という新たなトレンドを生み、他の企業経営者にも影響を与えました。実際、テスラの発表直後には他社も追随するとの観測から株式市場で暗号資産関連銘柄が急騰し、「現代の企業は現金の代わりにビットコインを保有すべきか」が議論されました。

金融機関も当初は懐疑的でしたが、顧客需要の高まりに応じてビットコイン関連サービスを拡充しています。米大手銀行のゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーは富裕層向けにビットコイン投資商品を提供開始し、世界最大の資産運用会社ブラックロックは2023年にビットコインETFを申請・2024年に承認取得するなど【19†L170-L178】、市場参入を果たしました。ブラックロックCEOラリー・フィンク氏はかつてビットコインを「マネーロンダリングの指数」と酷評しましたが、近年は「ビットコインはデジタルゴールドであり、ポートフォリオに組み入れる価値がある」と考えを改めています【31†L11-L18】。また決済ネットワーク大手のVisaやMastercardも暗号資産と連携したカード発行や決済インフラ整備を進め、PayPalやSquare(現Block)は個人向けの売買プラットフォームを提供し始めました。これにより、従来は専門的だった暗号資産投資が一般ユーザーにも身近な存在となっています。

しかし企業によるビットコイン導入には試行錯誤もあります。テスラ社は環境問題を理由にビットコイン決済を一時中止しましたし、他の多くの企業もボラティリティの高さから決済手段としての採用には慎重です。それでも、ビットコインを受け入れる店舗やオンラインサービスは世界的に増え続けています(家電のヨドバシカメラ(日本)やスターバックス(一部国)など例も出ています)。また、ライトニングネットワークなどの二層技術により少額決済の手数料・速度が改善し、商業決済への実用性も向上しつつあります。エルサルバドルではビットコインを使った観光促進や税優遇で海外企業誘致を図り、実際にマイアミやドバイなどでも「暗号資産特区」構想が浮上するなど、企業誘致や地域振興にビットコインを活用する動きも見られます。

総じて、2010年代は伝統企業・金融機関に忌避されていたビットコインが、2020年代には多くの企業のバランスシートや金融商品の一部に組み込まれるまでに受け入れられました。2024年の米現物ETF承認は象徴的で、専門家は「ビットコインの機関投資家による本格的な採用が始まった」と評価しています。これはビットコインが金融資産として制度的な信用を獲得した転換点であり、同時にビットコイン市場が従来以上に伝統金融の影響を受けやすくなることも意味します。今やブラックロックやフィデリティといったウォール街の巨人がビットコイン運用に関与しており、ビットコインは「反体制の通貨」から「メインストリームの投資対象」へと様変わりしました。

人々の投資マインドやWeb3/DeFi文化への波及

ビットコインは個人の投資行動やデジタル文化にも大きな影響を与えました。まず、従来株式や債券に縁のなかった一般の人々が投機・投資に参入するきっかけとなりました。2017年や2021年のようなバブル期には、SNSや口コミでビットコインの高騰が話題となり、「億り人(億万長者)」になった若者のニュースが人々のFOMO(見逃しへの恐怖)心理を刺激しました。スマートフォンの普及と手軽な取引アプリ(例:ロビンフッド、コインベースなど)の登場も相まって、10代後半から30代のミレニアル・Z世代を中心に暗号資産への投資ブームが起きました。ある調査では米国の小口投資家の64%が何らかのデジタル資産に投資しているとの結果も出ており、ビットコインが新世代の投資マインドを育てたことがうかがえます。世界全体で見ても、2024年時点で推定5億6千万超(世界人口の約6.8%)が暗号資産を保有しているとのデータがあります。このようにビットコインは「個人が自己責任で資産運用する」という風潮を広め、金融リテラシーや投資への関心を高める契機となりました。

またビットコイン文化からは数々のミーム(ネットスラング)やコミュニティが生まれました。「HODL(ホドル)」といったタイポ由来のホールド推奨スラングや、「To the Moon(月まで飛んでけ)」のような高騰期待の掛け声は世界中の投資家に広まりました。RedditやTwitter上では暗号資産の情報交換が活発化し、分散型の意見交換所として機能しました。こうした草の根の投資コミュニティは、2021年初のGameStop株騒動に代表されるように、従来とは異なる個人投資家集団の力を見せつけ、市場に影響を与えるまでになりました。ビットコインは単なる金融商品の枠を超え、一種の社会現象・サブカルチャーとなったのです。

さらに、ビットコインが切り拓いた技術的土台の上に、より広範なWeb3/DeFi(分散型金融)エコシステムが発展しました。ビットコインはブロックチェーン技術の最初の実用例でしたが、その成功を受けて2015年にはイーサリアムが登場し、スマートコントラクトを用いた多彩な分散型アプリケーションが可能になりました。その結果生まれたのがDeFi(分散型金融)ブームです。銀行など仲介者を介さずに貸付や取引、保険などを行うプロトコルが次々に登場し、2021年にはDeFiにロックされた資産額(TVL)が世界全体で1,000億ドルを超える規模に急成長しました【38†L211-L219】。例えば分散型取引所UniswapやレンディングサービスAaveなどはユーザー数を伸ばし、伝統的な金融機関とも競合しうる存在となっています。また、NFT(非代替性トークン)によるデジタルアート・コレクション市場の爆発(2021年にはNFTアートが数億円で落札される事例も)や、DAO(自律分散型組織)による新しいコミュニティ運営など、Web3と総称される新たなインターネット潮流が生まれました。これらは広義にはビットコインがもたらした「価値のインターネット化」の延長線上に位置しており、ビットコインが無ければ存在し得なかったムーブメントです。

ビットコインはまた、人々に「お金の本質」や「中央集権と分権」という哲学的問いを考えさせました。法定通貨への不信や中央銀行の金融政策への批判からビットコイン支持に至る人もおり、国家や銀行に頼らない経済圏への憧れが生まれました。一方で極端な投機に走り人生を狂わせてしまう例や、詐欺プロジェクトに騙される被害も多数発生し、リテラシー教育の重要性も浮き彫りになりました。それでも、ビットコイン発の「誰でも参加できるオープンな金融システム」という理念は確実に受け継がれています。2020年代半ばには大手銀行ですらブロックチェーン技術を応用した送金網を構築し、各国政府もデジタル通貨や暗号資産規制に本腰を入れるようになりました。ビットコインが引き金となって生まれたイノベーションの波は金融のみならず、インターネット文化や社会の在り方にも影響を与え、Web3時代への橋渡しとなっているのです。

おわりに

2009年にサトシ・ナカモトが産声を上げたビットコインは、この15年以上で劇的な価格変動を経験しつつも、累計リターンでは歴史上類を見ない高みへ到達しました。一方でその道のりは決して平坦ではなく、度重なるバブルと崩壊、ハッキングや詐欺、規制の網との戦いが続きました。それでもビットコインは消滅することなく生き延び、2025年現在、1BTCあたり数十万円だった金や株式を遥かに凌ぐ評価額を得ています。価格面での成功はさることながら、ビットコインがもたらした社会的影響も計り知れません。金融システムに新たな視点を与え、国家や企業の在り方を変え、人々の投資観念を塗り替え、Web3という次世代インターネットの扉を開きました。ビットコインをきっかけに巻き起こったこれらの変革は今も進行中であり、今後もビットコインが世界経済や社会に与える影響から目が離せません。

参考文献・情報源:本稿では主にCoinDeskやBloomberg、Reutersなど国際的に信頼性の高いメディアの報道、暗号資産分析企業のデータ、政府・国際機関の発表等を参照しています。

コメントを残す