毎日のニュースで「日経平均株価が○○円」と報道されますが、これは何を意味するのでしょうか?

株式投資初心者の方や中学生でも理解できるように、日経平均とは何か、その仕組みや歴史、変動要因、そしてなぜ重要なのかを解説します。

日本を代表する株価指数である日経平均株価について基礎からしっかり学びましょう。

日経平均株価とは何か?

日経平均株価とは、日本を代表する225社の株価から算出される株価指数です。

東京証券取引所プライム市場に上場する約2,000社の中から、日本経済新聞社(『日本経済新聞』社)が市場流動性(取引の活発さ)や業種のバランスなどを考慮して選んだ225銘柄で構成されています。

日経平均株価はしばしば「日経平均」あるいは「日経225」とも呼ばれ、日本の株式市場全体の動きを表す代表的な指標の一つとなっています。

- 225銘柄の平均株価指数: 日経平均株価は、選ばれた225社の株価をまとめて指数化したものです。これにより、日本の株式市場全体の傾向を一つの数字で示します。

- 日本経済新聞社が算出・公表: 東京証券取引所が再開された1950年に算出が始まり、現在は日本経済新聞社がこの指数を計算・発表しています。取引時間中は5秒ごとに値が更新され、リアルタイムで市場の動きを反映します。

- 「株価平均型」の指数: 日経平均は各社の株価を単純平均に近い方法で計算する「株価平均型」の株価指数です。単純に225社の株価を足して225で割るのではなく、株式分割や銘柄入替の際に指数の continuity(連続性)を保つため、「修正除数」と呼ばれる調整用の数値で割って算出します。簡単に言えば、225社の株価を調整して合計し、特別な数で割ることで日経平均が計算されます。

- 値がさ株の影響: 日経平均株価は各構成銘柄の株価に基づいて計算されるため、株価の高い銘柄(「値がさ株」)が指数に与える影響が大きくなります。例えば、ファーストリテイリング(ユニクロ)やソフトバンクグループなど一株あたりの価格が高い企業の株価変動は、日経平均全体を大きく動かす傾向があります。この点は、各社の時価総額に応じて計算する「TOPIX(東証株価指数)」などとは異なる特徴です。

こうした特徴を持つ日経平均株価は、日本のマーケット状況を知る上でまず押さえておきたい基本的な指数です。

「日経平均とは何か」と問われたら、「日本の代表的企業225社の株価をまとめた指数」と覚えておくとよいでしょう。

日経平均の仕組み:銘柄選定と計算方法

日経平均株価がどのように構成・算出されているのか、その仕組みを見てみましょう。

ここでは構成銘柄の選び方と計算方法について解説します。

構成銘柄の選定基準

日経平均の225銘柄は、年に1回定期的に見直されます(通常は毎年10月)。

選定にあたっては以下の点が重視されます。

- 市場流動性が高いこと: 売買高が多く、取引が活発で安定している企業の株が選ばれます。流動性が高いほど指数として安定した動きを示しやすいためです。

- 業種セクターのバランス: 特定の業種に偏らず、様々な産業分野から銘柄が選ばれます。これにより、日経平均は日本経済全体の動向を幅広く反映することができます。例えば、自動車、電機、金融、商社、IT、小売など多岐にわたる業界の大企業が含まれています。

- 定期入替と臨時入替: 原則として年1回の定期見直しで入れ替えが行われますが、経営統合や上場廃止など特別な事由があれば臨時に銘柄が入れ替わることもあります。これにより、日本の産業構造の変化や市場の状況が指数に反映されるようになっています。

以上のように、日経平均は「日本を代表する企業の代表選手」とも言える225銘柄で構成されています。

こうした銘柄選定のおかげで、日経平均株価は日本経済の縮図として機能するのです。

日経平均株価の計算方法

日経平均株価は株価平均型の指数で、基本的な考え方は「225銘柄の株価の平均」です。

ただし、前述のように株式分割や銘柄入れ替えがあるため、単純平均ではなく修正平均となっています。

計算式の概略は次の通りです。

日経平均株価 = (調整後の225銘柄の株価合計) ÷ (修正除数)

- 調整後の株価合計: まず各構成銘柄の株価を、「みなし額面」(額面50円に換算した場合の株価)に調整します。額面とは株式の名目上の金額ですが、現在は額面制度は廃止されているため、計算上すべて50円額面とみなして株価を補正します。この調整後株価を225銘柄分合計したものが「採用株価合計」です。

- 修正除数で割る: 次に、その合計を修正除数と呼ばれる数字で割ります。修正除数は、株式分割や銘柄入替の際に指数が不連続な跳ね方をしないよう調整するための値です。銘柄の入れ替えや企業の株式分割などで合計金額が変化しても、過去との連続性を保つように、この除数が適宜変更されます。

- 価格加重の特徴: こうした計算方式により、株価が高い企業の変動が指数に与える影響は大きくなり、株価が低い企業の影響は相対的に小さくなります。たとえば、株価が1万円を超えるような銘柄が5%上昇すると日経平均への貢献度は高いですが、株価数百円の銘柄が同じ5%上がっても指数全体への影響は小さくなります。

このように日経平均株価は「全銘柄均等」ではなく株価に重みづけされた指数です。

一方、例えばTOPIX(東証株価指数)は各社の時価総額(株価×発行株数)の大きさによって寄与度が決まる「時価総額加重型」です。

つまり日経平均は株価の動きを重視した指数であり、TOPIXは企業規模を重視した指数と言えます。

それぞれ計算方法が異なるものの、どちらも日本市場の動きを示す重要な指数です。

日経平均株価の歴史

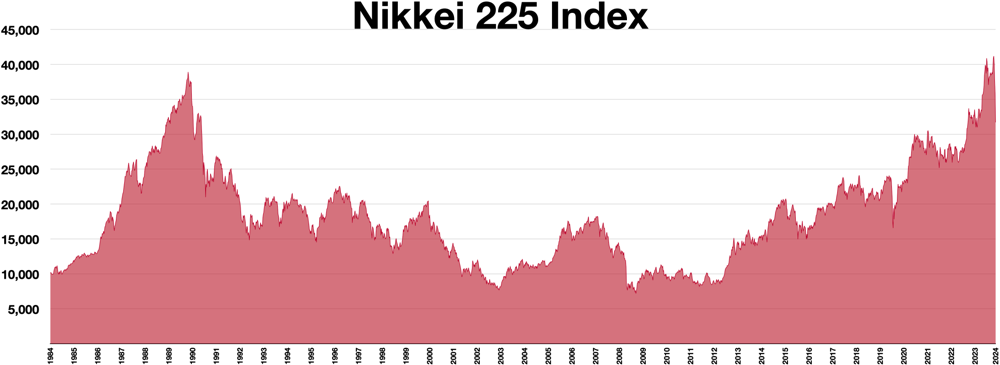

上のグラフは日経平均株価の長期的な推移を示したチャートです。1950年代から現在までの値動きを視覚的に確認できます。1980年代後半に急激な上昇(バブル期)とその後の大幅な下落が見られ、その後長い停滞を経て近年ようやく再び高値に迫っていることがわかります。

日経平均株価の発足から現在までの歩みを振り返ってみましょう。戦後から現在に至る日本経済の歴史とともに、日経平均も大きく動いてきました。

主な節目を年代順にまとめます。

- 1949~1950年:戦後に指数算出開始

第二次世界大戦後に閉鎖されていた東京証券取引所が1949年に再開し、翌1950年に現在の日経平均株価の原型となる「東証株価平均」の算出が始まりました。

初期の水準は約100円台(1949年5月16日時点で176.21円)と、現在と比べると非常に小さな値でした。

当時は「東証修正平均株価」とも呼ばれ、その後日本経済新聞社が指数算出を引き継いで名称も変遷し、最終的に1985年に「日経平均株価」という名前になりました。 - 高度成長期と1970年代

1950年代後半から1970年代にかけて、日本経済は高度経済成長を遂げました。

それに伴い日経平均も緩やかに上昇基調となります。

1970年代には第一次オイルショックなどもあり上下しつつも、日本経済の規模拡大とともに指数も着実に成長していきました。 - 1980年代後半:バブル経済の絶頂

1980年代後半、日本は空前のバブル景気に沸き、不動産や株式が高騰します。

日経平均株価はこの時期に急騰し、1989年12月29日には終値で38,915.87円という史上最高値を記録しました。

この10年間で指数は6倍以上にもなり、日本の株式市場は熱狂的な活況を呈しました。

しかしこれは後に「バブルの山」と呼ばれる異常な高騰でした。 - 1990~2000年代:バブル崩壊と停滞

1990年代初頭にバブルが崩壊すると、日経平均も長期の下落・停滞局面に入ります。

1990年には早くも半分以下の水準に落ち込み、その後も「失われた10年」「失われた20年」と称される景気低迷が続きました。

2008年のリーマンショック(世界的な金融危機)の際には一時7,000円を下回る水準(2008年10月に約6,994円)まで急落し、1989年のピークから実に82%も下落する事態となりました。

これは戦後最大級の株価下落と言われ、日経平均はまさにどん底まで落ち込んだのです。 - 2010年代:緩やかな回復と新局面

2010年代に入ると、日本銀行の金融緩和政策や世界経済の回復もあり、日経平均は徐々に持ち直していきます。

特に2013年以降のアベノミクス政策の下で株価は上昇基調となり、2015年には日経平均は20,000円台を回復しました。

その後しばらく2万円前後で推移しましたが、2021年2月には約30年ぶりに30,000円台を突破する場面もありました。 - 2020年代:過去最高値の更新

新型コロナショックで2020年に急落する局面があったものの、各国の経済対策や回復により日本株も再び上昇します。

2024年2月22日、日経平均はついに34年ぶりにバブル期の最高値(38,915円)を更新し、終値で39,098円を記録しました。

さらに2024年3月4日には史上初めて終値が40,000円を超え、日経平均は新たな歴史的高値圏に足を踏み入れました。

しかしその後同年8月には、世界的な株安の波及で1日に4,000円超下落する史上最大の暴落を記録し、翌営業日には過去最大の上げ幅となる3,000円超の急反発を見せるなど、乱高下する場面も現れています。

まさに歴史的な動きを経て、日経平均株価は戦後から現在まで日本経済の栄枯盛衰を映し出してきたといえるでしょう。

このように日経平均の歴史を振り返ると、日本経済の節目ごとに株価指数も大きく動いていることがわかります。

最近ではバブル期の高値を超え、新たなステージに入った日経平均ですが、その背後には国内外の様々な要因が影響しています。

次の章では、日経平均株価が動く要因について見てみましょう。

日経平均株価の変動要因【日経平均 変動要因】

日経平均を含む株価指数が上がったり下がったりする背景には、様々な経済要因やイベントがあります。

特に初心者の方にも知っておいてほしい、日経平均の主な変動要因をピックアップして解説します。

「経済指標」「企業業績」「為替」「海外市場」「金利」「地政学リスク」といったキーワードが株価にどのように影響するのか見ていきましょう。

- 経済指標や景気動向

景気の良し悪しを示すGDP成長率や雇用統計などの経済指標は、株価に大きな影響を与えます。

一般に国内の景気が良ければ企業業績も良くなると期待できるため、株式を買いたい人(需要)が増えて株価は上昇しやすくなります。

反対に景気後退を示す指標が出ると売りが増え、株価は下がりやすくなります。

つまり、日経平均は日本経済の体温計のように、経済指標の結果や景気見通しに敏感に反応します。 - 企業の業績(決算)

企業の売上や利益の増減は株価の最大の決定要因です。

日経平均は225社の集合体なので、主要企業の決算発表シーズンには、その内容が指数にも反映されます。

例えば、225社の中で特に影響力の大きい企業(ファーストリテイリングやトヨタなど)の業績が市場予想より良ければ日経平均が上昇する一因となり、逆に大幅減益や赤字決算なら日経平均を押し下げる要因になります。

投資家は各企業の現在の業績だけでなく将来性も考慮して売買を判断するため、好材料が出れば株価は上がり、悪材料なら下がるというわけです。 - 為替レート(円高・円安)

円高・円安など為替相場の変動も日経平均に影響する重要な要因です。

特に日本は輸出企業が多いため、円安(1ドルに対して円の価値が安くなる)になると輸出企業の業績が良くなる期待から株価が上がりやすく、円高になると輸出企業の利益減少が懸念され株価は下がりやすい傾向があります。

例えばトヨタ自動車などは円安だと海外での売上が円換算で増えるので株価にプラス、円高だとマイナス材料となります。

一方、輸入に依存する企業(エネルギー会社など)では逆の影響もあり、為替の動きによって銘柄ごとの明暗が分かれ、それが日経平均全体にも表れてきます。 - 海外市場の動向

日本の株式市場は海外のマーケットとも密接に連動しています。

ニューヨーク株式市場(NYダウやS&P500)やヨーロッパ・アジアの主要株価指数の動きが、日本市場の投資家心理に影響を与えるためです。

例えば、米国株が大きく上昇すれば「翌日の東京市場も上がるだろう」という期待が生まれやすく、逆に海外市場が暴落すれば日本でも売りが先行し日経平均が下落しやすいといった連鎖が起こります。

また海外経済のニュース(米国の金利政策や中国の景気指標など)も間接的に日本株に波及します。

昨今では海外投資家が日本株に与える影響も大きく、海外市場の動向から目が離せません。 - 金利の変動

金利と株価はシーソーの関係とも言われます。

一般に金利が上がる(金融引き締め)局面では株価は下がりやすく、金利が下がる(金融緩和)局面では株価は上がりやすい傾向があります。

理由は、金利上昇時には企業は借入コストが増えて利益が減りやすくなるうえ、投資家も安全な預金や債券に資金を移しやすくなるため株式に資金が集まりにくくなるためです。

逆に金利低下時には企業は資金調達が楽になり事業拡大しやすく、投資家も株式などリスク資産に資金を振り向けやすくなるため株価は上昇しやすくなります。

日本では日本銀行の政策(金利政策や金融緩和策)が株式市場に大きな影響を及ぼしており、日経平均も金利動向に敏感です。 - 地政学リスク(国際情勢)

戦争や国際関係の緊張などの地政学的リスクも株価に影響を与えます。

例えば、中東や欧州で紛争が起こったり、周辺国との政治的対立が激化したりすると、世界経済の先行き不安から投資家心理が冷え込み株式が売られやすくなる傾向があります。

実際に紛争が勃発した場合、株式市場は特に敏感に反応し急落することもあります。

また北朝鮮のミサイル発射やテロ事件など、日本に直接関係なくても国際的なリスク要因が高まると日経平均が下落する場面が見られます。

一方で、緊張が緩和すれば安心感から株価が持ち直すこともあります。

このように世界情勢の不安定さ(地政学リスク)は株価変動の重要なファクターです。

以上のような要因が組み合わさって、日々の株価(ひいては日経平均株価)は動いています。

株価は需要(買いたい人)と供給(売りたい人)のバランスで決まるため、これらの要因が投資家の需要・供給の動きに影響を与えることで日経平均も上昇したり下落したりするのです。

初心者の方は、「景気が良さそう→株価上がりやすい」「企業の利益が増えた→株価プラス」「円高→輸出企業にはマイナス」「アメリカ株安→日本株も安くなりやすい」など、基本的な傾向を押さえておくと良いでしょう。

ただし現実にはこれらの要因が複雑に絡み合うため、必ずしも単純な反応になるとは限りません。

ですが日経平均の変動要因を知っておくことで、ニュースで株価が動いた理由を理解しやすくなります。

なぜ日経平均株価が重要なのか?

最後に、日経平均株価がなぜ重要視されるのかを確認しましょう。

日経平均は単なる数字以上に、日本経済や投資において様々な役割を果たしています。

- 日本経済の動向を示す指標

日経平均株価にはトヨタやソニーをはじめ、日本を代表する大企業が数多く含まれています。

そのため日経平均が上昇することは、日本企業の業績が総じて好調で経済が良い方向に向かっていることを示す傾向があります(逆に下落する時は経済に何らかの不調や不安があることが多い)。

このように、日本経済の健康状態を映すバロメーター(指標)として日経平均は重要です。

実際、「日経平均が〇〇円まで回復した」というニュースは「景気がこれだけ回復した」という意味合いで受け取られます。 - 投資家の判断材料(マーケットセンチメントの指標)

日経平均は株式市場のセンチメント(投資家心理)を反映する指数として機能します。

多くの投資家は日経平均の動きを見て、市場全体が「強気(買いムード)」なのか「弱気(売りムード)」なのかを判断します。

例えば日経平均が連日上昇している局面では投資家心理も前向きになりやすく、新規投資や追加投資が活発になります。

反対に大幅下落が続くと不安感から投資を控えたり資金を引き上げたりする動きが出ます。

このように日経平均は市場参加者のムードを測る分かりやすい指標であり、投資判断の材料として注目されるのです。 - 世界的な知名度と比較基準

日経平均株価は海外の投資家やメディアにも広く知られており、日本市場の代表指数として世界中で参照されています。

たとえば「今日は日経平均が2%上昇した」というニュースは海外でも報じられ、日本株全体の好調さを示す指標として扱われます。

また海外の指数(ダウ平均やS&P500など)との騰落を比較することで、日本市場の位置づけや相対的な強さを判断することもできます。こうした意味で日経平均は国際的にも重要な指標です。 - 経済政策や金融商品の連動対象

政策当局も日経平均に注目しています。

日銀(日本銀行)はETFを通じて日経平均など株価指数に連動する形での株式買い入れを行うことがあり、市場を下支えしています。

また、日経平均に連動する金融商品(例えば日経平均先物、日経225連動型の投資信託やETF)が数多く存在し、投資家は指数そのものに投資することもできます。

初心者の方でも、日経平均に連動する投資信託(インデックスファンド)を購入すれば、日本株全体に幅広く投資するのと似た効果を得られます。

このように金融商品や政策面でも日経平均は重要な役割を担っています。 - 日常ニュースで常に目にする

日経平均株価は毎日のニュースや新聞の経済欄で報道され、Yahoo!などのインターネット上でもトップページに表示されるほど日常的な指標です。

つまり、経済や投資に関心がある人に限らず、多くの人が耳目にする数字となっています。

日経平均の動きは年金や保険の運用にも関係し、私たちの生活にも間接的に影響を与えます。

そのため一般の消費者心理や企業活動にも波及効果があり、景気や政策にも影響を及ぼすことがあります。

このように日経平均は経済全体の雰囲気を左右し得る重要な存在です。

以上の理由から、日経平均株価は日本の経済・投資の世界で欠かせない重要指標となっています。

特に株式投資の初心者にとっては、個別銘柄すべてを追うのは難しいですが、日経平均の動きをチェックすることで市場全体の方向感をつかむことができます。

日経平均が上がっているのか下がっているのかを見る習慣をつければ、今日本の景気に何が起きているのか、投資マインドはどうなのかといった大局観を養う助けになるでしょう。

まとめ

日経平均株価は、日本を代表する225社の株価から算出される株価指数で、日本経済の動向や株式市場の方向性を示す重要な指標です。

仕組みとしては日本経済新聞社が銘柄を選定し、価格を平均する形で算出され、高値の銘柄が指数に強く影響する特徴があります。

1949年の誕生以来、バブルの絶頂と崩壊、長い停滞期を経て、近年ようやく過去の高値を更新するまでに至りました。

その背景には経済指標や企業業績、為替や金利、国際情勢など様々な要因が絡んで株価が動いています。

日経平均が重要視されるのは、日本経済の健康度を表すバロメーターであり、投資家の判断材料や世界との比較基準となるからです。

これから投資を始める方も、ぜひ日々のニュースで「日経平均とは何か」に注目し、その変化の意味を少しずつ読み解いてみてください。

日経平均株価を手がかりに経済全体の流れをつかむことは、初心者にとって投資の第一歩となるでしょう。

日本経済の今を映すこの指数を味方につけて、賢い投資判断につなげていきましょう。

参考文献・情報ソース: 日経平均株価に関する公式サイトや証券会社の解説ページ、経済メディアの記事などを参照し、内容を整理・要約しました。

コメントを残す