ニュースで「世界経済が…」「円高・円安が…」なんて言葉を聞くと、「結局、世界のお金の流れってどうなってるの?」と不思議に思いますよね。

経済のニュースは難しそうに感じるかもしれませんが、大丈夫です。今回は中学生にもわかるように、世界のお金の流れについてやさしく解説します。

お金の歴史からはじめて、円・ドル・ユーロといった色々な国のお金の関係、そしてお金が国から国へ動くしくみまで、一緒に見ていきましょう。

この記事を読み終える頃には、ニュースで聞く「経済」の話が少し身近に感じられるはずです。

お金の歴史:物々交換からデジタル通貨まで

まずは「お金」そのものの成り立ちから見てみましょう。

お金がなかった昔、人々はどのように物を手に入れていたのでしょうか?

そして今のようなお金が生まれるまでに、どんな変化があったのでしょうか。

物々交換:お金のなかったころ

大昔、人々にはお金というものがありませんでした。

その代わりに行われていたのが物々交換です。自分の持っている物と相手の持っている物を直接交換していたのです。

例えば、魚をたくさん獲れた人は魚を農家に渡して代わりにお米をもらう、といった具合です。

必要な物同士を交換するこの方法はシンプルですが、「欲しい物が手に入らないことがある」「交換のためにぴったり合う相手を探すのが大変」といった不便もありました。

貝殻や金属がお金に:みんなが価値を感じるもの

物々交換の不便さを解決するために、人々はみんなが価値を認めるものを仲立ちに使うようになりました。

その代表が貝殻や金(きん)・銀(ぎん)などの金属です。美しく珍しい貝殻や、希少で加工しやすい金属は、だれもが「欲しい」「価値がある」と思いやすいものでした。

貝殻がお金として使われた例は世界各地にあり、日本でも昔は貝殻が交易に使われたことがあります。

また、金属では金や銀のかたまりや延べ棒が価値の基準として用いられるようになりました。

実は日本語の「お金」という言葉に「金」という漢字が使われているのも、昔お金として金属が重宝された名残です。

そして「財産」の「財」や「貨幣(かへい)」の「貨」という漢字に「貝」が含まれているのは、貝殻がお金だった歴史を今に伝えているんですよ。

コイン(硬貨)の誕生:持ち運びやすいお金

やがて、人々は金や銀などの金属を決まった形や重さにして、お金として使うようになりました。

これがコイン(硬貨)の始まりです。

最初期のコインは紀元前7世紀ごろ、小アジアのリディアという国で作られたと言われています。

金属のコインは丈夫で長持ちし、持ち運びもしやすく、一度価値を刻印してしまえばどこでも同じ価値として使えるため、遠く離れた土地との交易(こうえき)がとても便利になりました。

古代ローマや中国でもコインが広く使われ、コインさえあれば物の売り買いがスムーズにできるようになったのです。

紙のお金の登場:軽くて便利なお金

金属のコインは便利でしたが、たくさんの金貨や銀貨を持ち歩くのは重くて大変です。

また、貴重な金属を大量に保管するのもリスクがあります。

そこで登場したのが紙のお金(紙幣)です。

紙幣の始まりは、中国の唐(とう)や宋(そう)の時代(今から約1000年ほど前)にまでさかのぼると言われます。

当時、商人たちは重い硬貨の代わりに、預かり証のような紙を利用し始めました。

その紙を見せれば、ちゃんと金属のお金と交換できるという約束になっていたのです。

紙は軽くて持ち運びやすいうえ、必要な金属のお金は安全な場所に保管しておけます。

このしくみは後に世界中に広がり、各国で紙幣が発行されるようになりました。

紙幣そのものにはそれほど価値はありませんが、「国や発行者が価値を保証しているから大丈夫」という信用によってみんなが受け取ってくれるため、お金として成り立っています。

デジタル通貨の時代:形のないお金

21世紀の今、お金はさらに進化しています。

銀行でお給料を振り込んでもらったり、コンビニで電子マネーで支払ったりするとき、私たちは紙やコインのお金を直接手にしていません。

通帳やスマホの画面に表示される数字こそが私たちのお金です。

このように、現代ではコンピューター上で管理されるデジタルなお金が主役になりつつあります。

クレジットカードやスマホ決済など、見えない形のお金が便利に使えるようになりました。

そして最近では、仮想通貨(かそうつうか)と呼ばれる新しいデジタル通貨も登場しました。

ビットコインに代表される仮想通貨は、国が発行するお金ではなくインターネット上でやりとりされるお金です。

まだ日常で使うにはハードルがありますが、世界中どこでも同じ価値で使えるお金として注目されています。

こうして、お金は物々交換に始まり、貝殻や金属、コイン、紙幣、そしてデジタル通貨へと形を変えて発展してきました。

では次に、世界中のいろいろな通貨がどのように関わり合っているのかを見てみましょう。

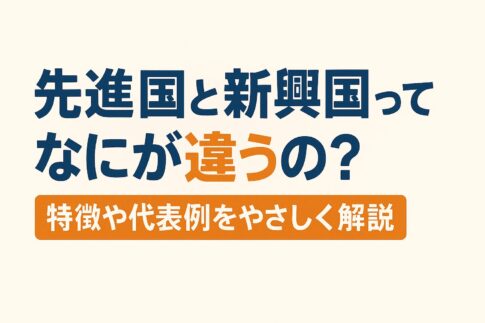

円・ドル・ユーロ…世界の通貨の関係

私たちが普段使っている日本円(にほんえん)以外にも、世界にはたくさんの通貨(国ごとのお金)があります。

アメリカでは米ドル、ヨーロッパの多くの国々では共通通貨のユーロ、イギリスではポンド、中国では人民元(れんみんげん)、韓国ならウォン…というように、国や地域ごとに違うお金の単位が使われているんです。

では、日本とアメリカ、ヨーロッパなど異なる国同士でお金のやりとりをしたいとき、どうするのでしょうか?

たとえば日本で稼いだ円をアメリカで使おうとしても、そのままでは米ドルと交換できません。

そこで登場するのが為替(かわせ)と呼ばれる仕組みです。

為替レートとは、異なる国の通貨を交換するときの比率(レート)のこと。簡単に言えば「お金とお金を交換する値段」です。

ニュースで「1ドル=150円」などと聞いたことがあるかもしれません。

これは「1ドルと交換するには150円が必要」という意味で、これがドルと円の為替レートになります。

為替レートは世界の経済状況やお金の需要と供給によって毎日変動しています。

たとえば、1ドル=100円だったのが1ドル=150円になった場合、日本円の価値が下がった(円安になった)ことを意味します。

1ドルと交換するために必要な円が増えた、つまり円の力が弱まった状態です。

逆に、1ドル=100円が1ドル=80円になれば、円の価値が上がった(円高になった)ということです。1ドルを得るのに必要な円が減りましたね。

では、円安や円高になると私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか。

円安になると、海外から輸入するものの値段が上がりやすくなります。

たとえば外国から買う原油や小麦が高くなり、ガソリン代やパンの値段が上がるかもしれません。

一方、円安だと海外に日本の商品を売りやすくなる(日本の商品が他の国から見て安く買える)ため、輸出企業にはプラスになります。円高になるとこれとは反対のことが起こります。

輸入品が安く手に入る半面、海外へ商品を輸出しにくくなるのです。このように円高・円安にはそれぞれメリットとデメリットがあり、ニュースでは「今は円安だから物価が…」「円高だから企業の業績が…」といった形で話題になるわけです。

また、世界には日本円や米ドルのように多くの国際取引で使われる通貨もあります。

特に米ドルは世界経済の中心的な通貨で、基軸通貨(きじくつうか)とも呼ばれます。

たとえば石油など、多くの国が必要とする資源は米ドルで値段がつけられて取引されることが多いです。

そのため各国は、貿易や万が一のときに備えて米ドルをたくさん蓄えておくことがあります。

ユーロもヨーロッパ諸国で共通に使われる強い通貨ですね。このように、一部の通貨は世界中で特に重要な役割を果たしています。

では、実際にお金が国から国へ動くとき、どのような仕組みになっているのでしょうか。

次は、お金が世界を巡る具体的な流れについて見てみましょう。

お金が国から国へ動く仕組み

世界のお金の流れを考えるとき、国と国との取引(とりひき)がポイントになります。

国境をこえてお金が動く場面はいろいろありますが、ここでは代表的なものをいくつか紹介しましょう。

貿易で動くお金:物を輸出入(ゆしゅつにゅう)するとき

国と国とのお金のやりとりで一番イメージしやすいのは、貿易(ぼうえき)でしょう。

貿易とは、簡単にいうと国同士の物の売り買いです。

たとえば日本の会社がアメリカから小麦を輸入してパンを作る場合を考えてみましょう。

日本の会社は小麦の代金をアメリカの会社に支払わなくてはいけませんね。

でも日本の会社が持っているのは日本円です。

そこで、日本の会社は銀行を通じて円を米ドルに両替(りょうがえ)します。1ドル=○○円という為替レートに基づいて日本円が米ドルに交換され、その米ドルがアメリカの小麦会社に渡ります。

こうしてお金が日本からアメリカへ動き、代わりに日本には小麦という商品が届くのです。

逆に、日本の自動車メーカーが作った車をアメリカに輸出すれば、お金はアメリカから日本に入ってきます。

アメリカの人たちは車を買うために米ドルで支払います。

その米ドルは最終的に日本の自動車メーカーのもとに届き、日本のメーカーは受け取った米ドルを円に交換して使います。

これが貿易によるお金の流れです。世界中で毎日、さまざまな国の商品や資源が売買され、それに伴って巨額のお金が国から国へ動いています。

観光や送金で動くお金:人の移動にともなうお金

人々の移動もお金の流れを生み出します。

典型的なのは観光や旅行です。

例えば日本からアメリカへ旅行に行くとき、日本円を米ドルに両替して持って行き、現地でご飯を食べたりお土産を買ったりしますね。

これは、日本人が日本円をアメリカに持って行って米ドルに換えて使い、その分のお金が日本からアメリカへ渡ったことを意味します。

逆に、外国の観光客が日本に来てお金を使えば、その人は自分の国のお金を円に交換して日本で支払いをしますから、海外から日本へお金が入ってくることになります。

このように旅行や観光によってもお金は世界中を行き来しています。

また、送金(そうきん)も国際的なお金のやりとりの一つです。

海外で働く人が家族にお金を送ったり、留学する子どもに仕送りをしたりするとき、お金が国を超えて移動します。

銀行や専門の送金サービスが、送りたい国・通貨に合わせてお金を交換し、相手に届けてくれます。

今はインターネットを通じてこれらの国際送金が速く安全に行えるようになっており、昔よりもお金が動きやすくなりました。

投資や金融市場で動くお金:見えないお金の流れ

もう一つ、投資(とうし)や金融(きんゆう)市場でのお金の動きも見逃せません。

これは少しイメージしにくいかもしれませんが、ニュースで「株式市場(かぶしきしじょう)が…」や「世界的な資金の動きが…」といった言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

企業が海外に工場を建てるために資金を送ったり、投資家が外国の会社の株を買ったり、ある国の政府が他の国の国債(こくさい)を買ったりすることがあります。

これらもすべてお金が国境を越えて動いている例です。

例えば、日本の投資家がアメリカのIT企業の株を買えば、日本からアメリカへお金が流れます。逆に、海外の投資家が日本の会社に出資すれば、海外から日本へお金が入ってきます。

また、銀行同士が国際的にお金を貸し借りすることもあります。

このように金融の世界では、実際に物や人が動かなくても、お金そのものが様々な理由で世界中を行き来しています。

経済ニュースでよく出てくる「世界的なお金の動き」や「国際的な資金の移動」といった話題は、こうした投資や金融市場でのお金の流れを指しているのです。

まとめ:世界のお金の流れを知るとニュースがちょっと身近に

ここまで、世界のお金の流れについて歴史から現在まで順番に見てきました。

お金は物々交換の不便を解消するために生まれ、貝殻、金属、紙幣、そしてデジタルへと形を変えて発展してきました。

また、世界には国ごとにさまざまな通貨があり、それらは為替によって交換され、日々レートが変動しています。

貿易や観光、投資など様々な活動を通じて、お金は国から国へとダイナミックに動いていることがわかりましたね。

普段何気なく使っているお金ですが、その背景にはこのような壮大な世界のつながりがあります。

ニュースで「経済が…」「世界のお金の流れが…」と言われると難しく感じるかもしれません。

しかし基本的な仕組みは、今回見たように「国同士で物やサービスをやりとりするときにお金も動く」というシンプルなものです。

世界のお金の流れを知ると、ニュースで聞く為替や景気の話も「ああ、国際的にお金のやりとりが活発なんだな」などと少しイメージしやすくなるのではないでしょうか。

経済は難しい言葉も多いですが、私たちの生活と切り離せない大切なものです。

今回の記事が、世界のお金の動きについて考えるきっかけになったら嬉しいです。

ぜひニュースを見るときも「この出来事でどんなお金の流れが起きているのかな?」と想像してみてください。

そうすれば、経済の話題が今までよりぐっと身近に感じられるようになるでしょう。

コメントを残す